上喜元 (酒田酒造)山形県

酒は人の傍らにあって喜びをさらに歓喜する。まさに飲めば上機嫌になる喜びのもとである。「上喜元」の銘柄にはそんな意味が含まれている。

蔵元の酒田酒造は、戦前まで男山・養老・藤屋・千里井・玉の川といった酒を造っていた酒田の五つの蔵元が、昭和21年に合併して橋酒造場を醸造所としてできた会社で、銘柄もその時に名付けられた。橋本酒造場の創業は弘化元年(1844)と、酒田でもっとも古い。

かつての西の堺、東の酒田と言われるほど、多くの豪商が降盛を極めた湊町にあって、華やかな商人文化とともに酒の文化を育んできた蔵である。酒田酒造の母屋である橋本家の建物は、文化庁の文化財登録の建造物にもなっている。

酒は人の傍らにあって喜びをさらに歓喜する。

まさに飲めば上機嫌になる喜びのもとである。

『上喜元』は、少量高品位生産に力をいれており、とくに吟醸や純米吟醸にこだわりをもつ。「長年の感や経験はもちろん必要ですが、これからの酒造りは数値的にもきちんと把握しなければなりません。」と語るのは、自ら杜氏をする蔵元の佐藤正一氏。酒が育っていく過程を緻密に計算し、相性を見極め、丁寧な酒造りに精魂を傾ける酒蔵である。

蔵元の研究熱心ぶりは半端ではない。その表れの1つは米の種類の豊富さである。米どころ庄内平野の酒蔵だけあって地元の「美山錦」「出羽燦々」「山形酒4号」ほか、「山田錦」「五百万石」「雄町」「玉栄」「こいおまち」「夢錦」など、実に盛りだくさん。それに合わせて酵母も種類を使い分け、それぞれの個性が最もよく引き出される組み合わせを抽出する研究を続けている。

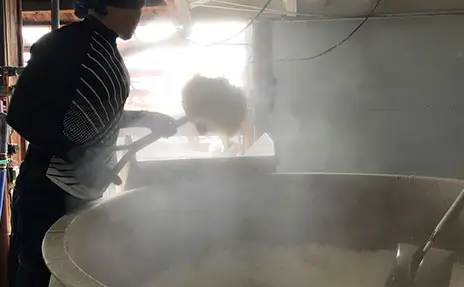

さらに社長であり杜氏でもある佐藤氏が原料の米作りを有機栽培太古農法で行っている。また、『山廃もと仕込み』という生造りを最初に確立した蔵であり、今も”生もと”といわれる伝統的技法を用いているのも、酒田酒造の大きな特徴。乳酸の持つ力を最大に生かす『生もと』で醸された上喜元は、どの酒も味わいに深みがあり、かつ、爽やかな独特の風味がある。

上喜元(酒田酒造) 一覧

- 1